「新座郡」の版間の差分

提供:シラキのコホリ

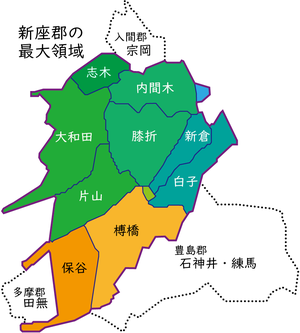

シラキのコホリのツカサ (トーク | 投稿記録) ページの作成:「サムネイル|新座郡最大領域図。北半分緑系のエリアが現在の埼玉県、南半分黄色系のエリアが現在の東京都である。点線で囲んだ部分は、旧新座郡内の市区町村と合併した地域を示している。 '''新座郡'''(にいくらぐん⇒にいざぐん)は、武蔵国にあった郡である。 == 郡域 == 現在の行政区画ではおおむね以…」 |

シラキのコホリのツカサ (トーク | 投稿記録) |

||

| 45行目: | 45行目: | ||

* 「[[旧高旧領取調帳]]」に記載されている[[明治]]初年時点での支配は以下の通り。[[天領|幕府領]]は松村忠四郎支配所が管轄。(1町1宿23村) | * 「[[旧高旧領取調帳]]」に記載されている[[明治]]初年時点での支配は以下の通り。[[天領|幕府領]]は松村忠四郎支配所が管轄。(1町1宿23村) | ||

{| class= | {| class="wikitable" | ||

|- | |- | ||

! style= | ! style="width:25%" colspan=2 | 知行 | ||

! style= | ! style="width:5%" | 村数 | ||

! 村名 | ! 村名 | ||

|- | |- | ||

| 80行目: | 80行目: | ||

|} | |} | ||

* 慶応四年 | * 慶応四年 | ||

** 7月10日(1868年8月27日) - 旧幕府代官の松村長為(忠四郎)が'''武蔵知県事'''に就任。 | ** 7月10日(1868年8月27日) - 旧幕府代官の松村長為(忠四郎)が'''[[武蔵知県事]]'''に就任。 | ||

** 8月8日(1868年9月23日) - 武蔵知県事が松村長為から古賀定雄(一平)に交代。 | ** 8月8日(1868年9月23日) - 武蔵知県事が松村長為から古賀定雄(一平)に交代。 | ||

* 明治二年 | * 明治二年 | ||

** 1月13日(1869年2月23日) - 武蔵知県事・古賀定雄の管轄区域に'''品川県'''を設置。 | ** 1月13日(1869年2月23日) - 武蔵知県事・古賀定雄の管轄区域に'''[[品川県]]'''を設置。 | ||

** 11月1日(1869年12月3日) - 出羽長瀞藩が藩庁を移転して上総大網藩となる。 | ** 11月1日(1869年12月3日) - 出羽長瀞藩が藩庁を移転して上総大網藩となる。 | ||

* 明治四年 | * 明治四年 | ||

** 2月17日(1871年4月6日) - 上総大網藩が藩庁を移転して常陸'''龍崎藩'''となる。 | ** 2月17日(1871年4月6日) - 上総大網藩が藩庁を移転して常陸'''龍崎藩'''となる。 | ||

** 7月14日(1871年8月29日) - 廃藩置県により、藩領が'''高崎県'''、'''龍崎県'''となる。 | ** 7月14日(1871年8月29日) - 廃藩置県により、藩領が'''[[高崎県]]'''、'''[[龍崎県]]'''となる。 | ||

** 11月14日(1871年12月25日) - 第1次府県統合により、全域が'''入間県'''の管轄となる。 | ** 11月14日(1871年12月25日) - 第1次府県統合により、全域が'''[[入間県]]'''の管轄となる。 | ||

* 明治五年 | * 明治五年 | ||

** 明治五年(1872年)3月 - 入間県が管内を11大区94小区に分けた。新座郡の領域は入間県第2大区第5~第7小区となり、新座郡は一旦消えた。 | ** 明治五年(1872年)3月 - 入間県が管内を11大区94小区に分けた。新座郡の領域は入間県第2大区第5~第7小区となり、新座郡は一旦消えた。 | ||

* 明治六年(1873年)6月15日 - 入間県が群馬県と合併して'''熊谷県'''となる。区名は南をつけただけで、熊谷県南第2大区第5~第7小区となった。 | * 明治六年(1873年)6月15日 - 入間県が群馬県と合併して'''[[熊谷県]]'''となる。区名は南をつけただけで、熊谷県南第2大区第5~第7小区となった。 | ||

* 明治七年(1874年)9月 - 引又村および舘村が合併し志木宿となる。 | * 明治七年(1874年)9月 - 引又村および舘村が合併し志木宿となる。 | ||

* 明治八年(1875年)4月8日 - 野寺村、中沢村、十二天村、下中沢村、下片山村、石神村、原ケ谷戸村、辻村、掘ノ内村、栗原村が合併し、片山村となる。 | * 明治八年(1875年)4月8日 - 野寺村、中沢村、十二天村、下中沢村、下片山村、石神村、原ケ谷戸村、辻村、掘ノ内村、栗原村が合併し、片山村となる。 | ||

**この時点での新座郡内の町村については、[[武蔵国新座郡村誌]]に記されている。 | |||

* 明治九年(1876年)8月21日 - 第2次府県統合により、旧入間県の領域が熊谷県から埼玉県に移動。 | * 明治九年(1876年)8月21日 - 第2次府県統合により、旧入間県の領域が熊谷県から埼玉県に移動。 | ||

* 明治十二年(1879年)3月17日 - 郡区町村編制法の埼玉県での施行により、大区小区が廃止され、行政区画としての'''新座郡'''が発足。 | * 明治十二年(1879年)3月17日 - 郡区町村編制法の埼玉県での施行により、大区小区が廃止され、行政区画としての'''新座郡'''が発足。 | ||

2025年1月13日 (月) 22:44時点における版

新座郡(にいくらぐん⇒にいざぐん)は、武蔵国にあった郡である。

郡域

現在の行政区画ではおおむね以下の区域に相当する。

- 埼玉県

歴史

新羅郡

新羅郡も参照

日本書紀によれば、持統天皇の時代に、新羅出身者が東国に移され、特に武蔵国に住まわせた記録が残っている[1]。

その後、新羅郡(しらきのこほり(こおり)⇒しらぎのこほり(こおり))として設けられたのが始まりである。

- 宝亀十一年(780年)5月11日、新羅郡の人沙良真熊らに広岡造(ひろおかのみやつこ)の姓を賜った。

新座郡

詳細な時期は不明であるがやがて新座郡と改まり、この表記に合わせてにひくら(にいくら)の読みが正式となったと考えられる。

- 『延喜式』(905~927)巻二十二「民部上」に「新座郡(ニヒクラ)」と記録されている。

新編武蔵風土記稿では、御入国の後まで「新座」「新倉」の両方の表記が使われていたという。「倉」も「座」も「クラ」の読み方があるため、表記が揺れたものと考えてよい。ちなみに、高句麗・高麗に由来する「高麗(コマ)」から「高倉」「高座」(こうくら/たかくら/こうざ)に変わったと考えられる地名も多い[4]

郡の読み方については、享保二年(1717)に定められ、また享和三年(1803)にも調査が行われており、それ以降は「ニヰザ(にいざ)」の読みが正式なものとなった。

幕末~明治

| 知行 | 村数 | 村名 | |

|---|---|---|---|

| 幕府領 | 幕府領 | 12村 | 上内間木村、下内間木村、上新倉村、台村、根岸村、岡村、溝沼村、下保谷村、上保谷村、上保谷新田、膝折村、橋戸村 |

| 幕府領・旗本領 | 4村 | 宮戸村、浜崎村、田島村、下新倉村 | |

| 幕府領・伊賀者給地 | 1村 | 白子村 | |

| 大名領 | 上野高崎領 | 1町 1宿 3村 |

菅沢村、大和田町、北野村、野火止村、志木宿 |

| 幕府領・大名領 | 幕府領・出羽長瀞領 | 2村 | 小榑村、片山村 |

| その他 | 寺社領 | 1村 | 西堀村 |

- 慶応四年

- 7月10日(1868年8月27日) - 旧幕府代官の松村長為(忠四郎)が武蔵知県事に就任。

- 8月8日(1868年9月23日) - 武蔵知県事が松村長為から古賀定雄(一平)に交代。

- 明治二年

- 1月13日(1869年2月23日) - 武蔵知県事・古賀定雄の管轄区域に品川県を設置。

- 11月1日(1869年12月3日) - 出羽長瀞藩が藩庁を移転して上総大網藩となる。

- 明治四年

- 明治五年

- 明治五年(1872年)3月 - 入間県が管内を11大区94小区に分けた。新座郡の領域は入間県第2大区第5~第7小区となり、新座郡は一旦消えた。

- 明治六年(1873年)6月15日 - 入間県が群馬県と合併して熊谷県となる。区名は南をつけただけで、熊谷県南第2大区第5~第7小区となった。

- 明治七年(1874年)9月 - 引又村および舘村が合併し志木宿となる。

- 明治八年(1875年)4月8日 - 野寺村、中沢村、十二天村、下中沢村、下片山村、石神村、原ケ谷戸村、辻村、掘ノ内村、栗原村が合併し、片山村となる。

- この時点での新座郡内の町村については、武蔵国新座郡村誌に記されている。

- 明治九年(1876年)8月21日 - 第2次府県統合により、旧入間県の領域が熊谷県から埼玉県に移動。

- 明治十二年(1879年)3月17日 - 郡区町村編制法の埼玉県での施行により、大区小区が廃止され、行政区画としての新座郡が発足。

- 明治二十二年(1889年)4月1日 - 町村制の施行により、以下の町村が成立。(2町7村)

- 明治二十四年(1891年)6月15日 - 榑橋村および新倉村長久保が東京府北豊島郡石神井村の一部(旧上土支田村)と合併して東京府北豊島郡大泉村が発足。郡より離脱。(2町6村)

- 明治二十九年(1896年)4月1日 - 北足立郡・新座郡の区域を合わせて北足立郡が発足、新座郡廃止。

注

- ↑ 日本書紀・続日本紀の新羅郡記事参照。

- ↑ 続日本紀

- ↑ 志木を志末と記す写本もあるが、これはもともと志楽(しらく)または志楽木(しらき)であり、その略または誤記だったのではないかとの考えもある。いずれにしても志木の由来もまた「しらき(新羅)」ということになる。なお、白子(しらこ)川も「しらき(新羅)」に由来すると考えられている。

- ↑ 高句麗王の子孫・背奈福徳の孫、高麗福信(こま の ふくしん)は、宝亀十年(779)に「高麗(こま)」から「高倉(たかくら)」に改姓している。高倉を「こうくら」と読めば「こうくり」との関連性が見えてくる。新羅郡が新クラ郡に変わったのは、高句麗⇒高クラからの類推もあったのではないかという説を提唱してみたい。